Angehörigenbetreuung, Vaterschaftsurlaub und Stellenmeldepflicht: Was gilt neu ab 2021?

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung: Welche Änderungen bringt das neue Gesetz bzgl. kurzzeitigen Arbeitsabwesenheiten?

Am 14. Juni 2019 wird gestreikt. Schweizweit gehen Frauen auf die Strasse und fordern Gleichberechtigung. Was bedeutet das nun für den Arbeitgeber? Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmende bei einem Streik zu beachten? Im Anschluss an eine Auslegeordnung zu den rechtlichen Grundlagen setzen wir uns mit praxisrelevanten Fragen auseinander.

Ausgangslage

Die Angehörigenbetreuung rückte angesichts der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf die politische Agenda. Der Bedarf an Betreuung und Pflege erkrankter Familienangehöriger nimmt zu. Dies weil der zunehmende Bedarf an Betreuung und Pflegen nicht alleine durch das Gesundheitssystem gedeckt werden kann, vielfältigere Formen des familiären Zusammenlebens entstanden sind und die Erwerbsquote bei Frauen stetig ansteigt.

Die Arbeit von pflegenden Angehörigen ist ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft und deckt einen erheblichen Teil der Gesundheitsversorgung. Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung ist jedoch schwierig. Ein neues Bundesgesetz soll die Situation entschärfen.

Neue Massnahmen

Im Einzelnen soll dies durch folgende Massnahmen erreicht werden:

| > | Lohnfortzahlung bei kurzen Arbeitsabwesenheiten (Art. 329g OR, Art. 36 Abs. 3 und 4 ArG); |

| > | Bezahlter Betreuungsurlaub von 14 Wochen für Eltern von gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindern, der über 18 Monate hinweg bezogen werden kann (Art. 329h OR); |

| > | Gewährung von Betreuungsgutschriften durch die AHV auch bei leichter Hilflosigkeit und bei der Pflege der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners (Art. 29septies AHVG); |

| > | Anpassung des Intensivpflegezuschlags und der Hilflosenentschädigung der IV für Kinder (Art. 42bis Abs. 4 IVG). Inskünftig besteht der Anspruch weiter, wenn sich das Kind länger als einen Kalendermonat im Spital aufhält, sofern die Anwesenheit der Eltern im Spital notwendig ist und tatsächlich erfolgte; |

| > | EL-Bezüger/innen, die in einer Wohngemeinschaft leben, sollen Anspruch auf den gleichen maximal anrechenbaren Mietzins haben wie EL-Bezüger/innen, die in einem Zweipersonenhaushalt leben, dies unabhängig von der Grösse der Wohngemeinschaft (Art. 10 Abs. 1ter ELG). |

Fokus Arbeitsrecht

Die Massnahmen sind vielschichtig und bedürfen verschiedenster Anpassung und Koordination arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen. Im Folgenden widmen wir uns der Lohnfortzahlung bei kurzzeitigen Arbeitsabwesenheiten (Art. 329g OR) und schauen was bis anhin gegolten hat und was neu ab dem 1. Januar 2021 gelten wird. Der 14-wöchige Betreuungsurlaub (Art. 329h) wird erst auf den 1. Juli 2021 in Kraft gesetzt. Auf diesen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Format näher eingehen.

Die rechtlichen Grundlagen von heute

Im Arbeitsrecht finden wir zwei Bestimmungen, die für kurzzeitige Arbeitsabwesenheiten als Grundlage beigezogen werden können:

| > | Art. 36 ArG beinhaltet verschiedene Verpflichtungen des Arbeitgebers im Umgang mit Arbeitnehmenden mit Familienpflichten. |

| > | Art. 324a OR regelt die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in der Person des Arbeitnehmenden liegen. |

Art. 36 ArG beschränkt den Anspruch auf kurzzeitige Arbeitsabsenzen zur Betreuung von Familienmitgliedern auf die Betreuung von kranken Kindern. Das ArG sieht keine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers vor. Die Betreuung anderer pflegebedürftiger Familienmitglieder ist nicht erwähnt.

Art. 324a OR regelt verschiedene Konstellationen, in denen der Arbeitnehmende trotz Verhinderung an der Arbeitsleistung einen zeitlich begrenzten Anspruch auf Lohnfortzahlung hat. So etwa bei einer Verhinderung infolge «Erfüllung gesetzlicher Pflichten». Eine solche Pflicht liegt z.B. bei der Betreuung und Pflege eigener Kinder (Art. 276 ZGB) sowie des Ehepartners (Art. 163 ZGB) oder des eingetragenen Partners (Art. 13 Partnerschaftsgesetz) vor. Demgegenüber besteht keine gesetzliche Pflicht für die Betreuung und Pflege eines Konkubinatpartners, Elternteils oder von Geschwistern und damit auch kein Anspruch auf Lohnfortzahlung. Teilweise wird in der Lehre die Meinung vertreten, dass sich die Lohnfortzahlungspflicht in diesen Fällen gestützt auf eine moralische Betreuungspflicht begründen lässt. Dies hat sich jedoch rechtlich nicht allgemein etabliert.

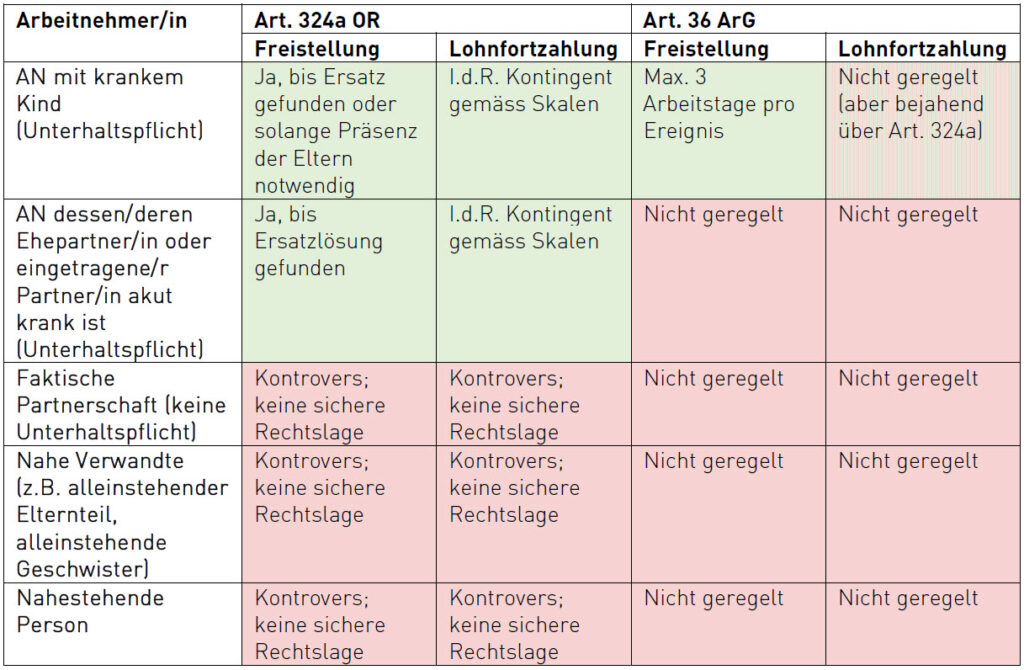

Der Bundesrat hat in der Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung die geltende Rechtslage zu den kurzzeitigen Arbeitsabwesenheiten in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst:

Grün hinterlegt sind diejenigen Fälle, bei denen in der geltenden Rechtslage eine einheitliche Regelung abgeleitet werden kann. Rot hinterlegt sind demgegenüber diejenigen Fälle, die nicht klar geregelt sind.

Letztere werden von Unternehmen unterschiedlich gehandhabt. Während einige Arbeitgeber bereits heute in diesen Fällen Lohnfortzahlung gewähren, werden sie von anderen abgelehnt. Mit dem neuen Gesetz sollen für alle Erwerbstätige die gleichen Voraussetzungen und damit Rechtssicherheit geschaffen werden.

Die rechtlichen Grundlagen ab 1. Januar 2021

In einem neuen Art. 329g E-OR wird ein Urlaub für die Betreuung von Angehörigen eingeführt:

«Die Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Urlaub für die Zeit, die zur Betreuung eines Familienmitglieds, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung notwendig ist; der Urlaub beträgt jedoch höchstens drei Tage pro Ereignis und höchstens zehn Tage pro Jahr.»

Die Bestimmung wird in Art. 362 Abs. 1 OR im Katalog der relativ zwingenden Normen eingeordnet, wonach von der Bestimmung nur zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden darf. Nachfolgend gehen wir auf die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen kurz ein:

Familienmitglied und Lebenspartner/in: Der Begriff Familienmitglied leitet sich aus Art. 29septies E-AHVG für den Anspruch auf Betreuungsgutschriften ab. Demnach sind Familienmitglieder Verwandte in auf- und absteigender Linie sowie die Geschwister. Hinzu kommen die Ehegattin oder der Ehegatte, die Schwiegereltern sowie die/der Lebenspartner/in, die/der mit dem Arbeitnehmenden seit mindestens fünf Jahren einen gemeinsamen Haushalt führt.

Dauer des Urlaubs bzw. der Lohnfortzahlung: Drei Tage pro Ereignis, bezogen auf eine einzelne, spezifische Beeinträchtigung. Der Anspruch gilt einmalig pro Beeinträchtigung, auch wenn bei Langzeiterkrankungen wiederholt Krisen auftreten, die jedes Mal Betreuung erfordern. Zusätzlich gibt es eine jährliche Obergrenze von 10 Tagen. Massgebend ist jeweils das Dienstjahr.

Gesundheitliche Beeinträchtigung: Vorausgesetzt sind gesundheitliche Beeinträchtigungen. Dieser allgemeine Begriff reduziert Ursachen nicht auf Krankheit oder Unfall, sondern umfasst auch die Betreuung aufgrund einer Behinderung.

Notwendige Betreuung: Die Notwendigkeit hängt u.a. davon ab, ob andere Personen (z.B. ein Familienmitglied) die Betreuung übernehmen könnten. Ein anderes Familienmitglied muss verfügbar sein und in zumutbarer Weise intervenieren können, z.B. in der Nähe wohnen. Dass eine andere Person Anspruch auf einen Urlaub hat, schliesst den Anspruch nicht per se aus. Es ist Sache der Familie zu entscheiden, wer zu welchem Zeitpunkt Urlaub bezieht. Der Betreuungsbedarf der Person ist ebenfalls ausschlaggebend für die Notwendigkeit. So dürfte die Betreuung eher als notwendig erachtet werden, wenn es sich um ein minderjähriges oder Kleinkind handelt.

Beweispflicht: Ein ärztliches Zeugnis wird nicht explizit verlangt. Der Arbeitnehmende hat jedoch gestützt auf die allgemeine zivilrechtliche Beweislastregel die Tatsache, die den Anspruch begründet, zu beweisen. Hierzu kann ein Arztzeugnis dienlich sein. Dem Arbeitnehmenden steht es offen, auch andere Beweismittel zu erbringen.

Verhältnis zu Art. 324a OR

Die Klarstellungen in der bundesrätlichen Botschaft zum Verhältnis des neuen Art. 329g E-OR zu Art. 324a OR sind wichtig, weil sich die jeweiligen Anwendungsbereiche überschneiden. Gemäss Botschaft besteht der Anspruch auf den dreitägigen Betreuungsurlaub unabhängig von Art. 324a OR. Das hat zur Folge, dass die Voraussetzungen nach Art. 324a OR, z.B. die Verhinderung des Arbeitnehmers oder das jährliche Abwesenheitskontingent, nicht anwendbar sind. Einer Person steht es jedoch frei, Urlaub über ihr Kontingent (damit gemeint ist zeitlich beschränkte Lohnfortzahlungsanspruch pro Dienstjahr nach Berner-, Zürcher- oder Basler-Skala) zu beziehen, ohne den Urlaub nach Art. 329g E-OR anzubrechen. Das wird v.a. dann der Fall sein, wenn Kinder oder einer der Ehegatten betreuungsbedürftig sind, da sie unter beide Bestimmungen fallen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 324a OR erfüllt sind.

Koordination mit Art. 36 ArG

Art. 36 ArG wird ergänzt und der Anspruch auf Familienmitglieder ausgeweitet. Die im neuen Art. 329g E-OR vorgesehene Regelung wird übernommen und in einem neuen Absatz 3 und 4 abgebildet:

«3 Der Arbeitgeber hat der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses Urlaub für die Betreuung eines Familienmitglieds, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zu gewähren; der Urlaub ist auf die für die Betreuung erforderliche Dauer begrenzt, beträgt jedoch höchstens drei Tage pro Ereignis.»

«4 Ausser bei Kindern beträgt der Betreuungsurlaub höchstens zehn Tage pro Jahr.»

Die Ergänzung des ArG ändert nichts an der heute geltenden Regelung in Bezug auf die Betreuung von kranken Kindern. Dies wird in Abs. 4 klargestellt. Die jährliche Obergrenze von zehn Tagen betrifft nur die anderen Familienmitglieder. Im Rahmen des OR kann die Betreuung von kranken Kindern weiterhin nach Art. 324a OR erfolgen, ohne dass die im neuen Art. 329g E-OR vorgesehenen Tage angebraucht werden.

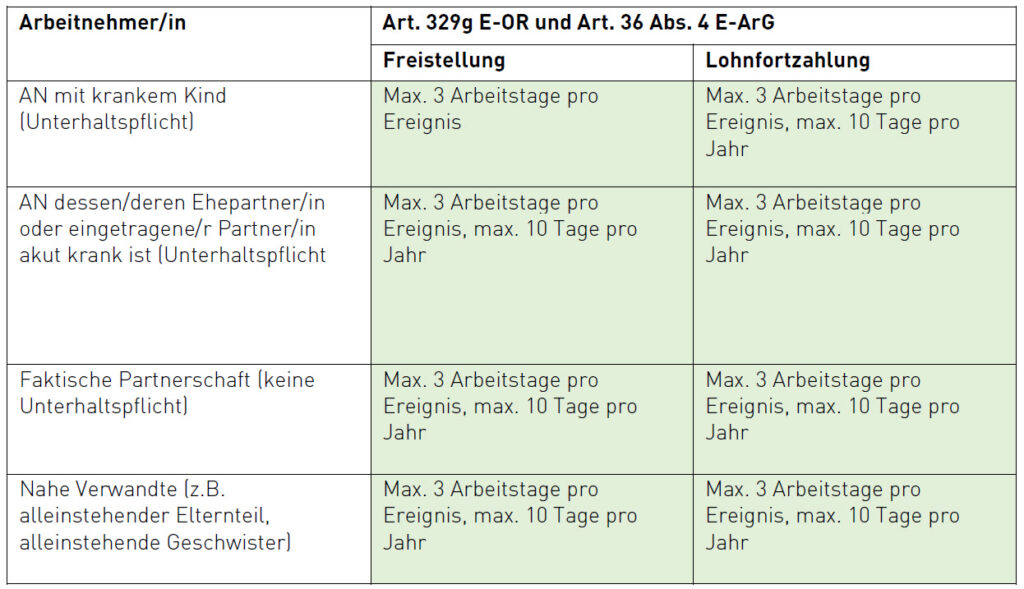

Nach zukünftigem Recht lässt sich die Neuregelung der kurzzeitigen Arbeitsabweseheiten wie folgt zusammenfassen:

Vaterschaftsurlaub: Was muss ich als Arbeitgeber wissen?

Ausgangslage

Das Schweizer Stimmvolk hat im September einen Vaterschaftsurlaub klar bejaht. Der Bundesrat hat das Inkrafttreten des zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs auf den 1. Januar 2021 festgelegt.

Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengetragen:

Anspruchsberechtigte: anspruchsberechtigt ist der Mann, der

| a) | im Zeitpunkt der Geburt des Kindes der rechtliche Vater ist oder dies innerhalb der folgenden sechs Monate wird. Das Kindesverhältnis entsteht durch Eheschliessung mit der Mutter, durch Vaterschaftsanerkennung oder durch ein Gerichtsurteil. Bei Adoption besteht kein Anspruch auf Vaterschaftsurlaub. |

| b) | während der neun Monate vor der Geburt des Kindes i.S. des AHVG obligatorisch versichert war. |

| c) | In dieser Zeit mindestens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit (Voll- oder Teilzeit) ausübte, und |

| d) | im Zeitpunkt der Geburt des Kindes:> Arbeitnehmer i.S.v. Art. 10 ATSG ist,> Selbständigerwerbender i.S.v. Art. 12 ATSG ist, oder> im Betrieb der Ehefrau mitarbeitet und einen Barlohn bezieht. |

Die Versicherungsdauer nach Bst. b wird entsprechend herabgesetzt, wenn die Geburt des Kindes vor Ablauf des 9. Schwangerschaftsmonats erfolgt.

Auch arbeitslose und arbeitsunfähige Väter können unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine Vaterschaftsentschädigung haben.

Dauer: Zwei Wochen bzw. 14 Taggelder. Für den Bezug gilt eine Rahmenfrist von sechs Monaten. D.h. der Urlaub muss innerhalb von sechs Monaten seit der Geburt des Kindes bezogen werden. Danach gehen nicht bezogene Urlaubstage verloren.

Der Urlaub kann an 14 aufeinanderfolgenden Tagen (inkl. Wochenende) oder tageweise (10 Tage) bezogen werden. Diese Urlaubstage ersetzen nicht den Ferienanspruch. Somit darf der Arbeitgeber die Ferien nicht kürzen.

Beginn des Anspruchs: Der Anspruch auf Entschädigung entsteht unabhängig von der Schwangerschaftsdauer, sofern das Kind lebensfähig geboren wird.

Ende des Anspruchs: der Anspruch endet

| > | nach Ablauf der Rahmenfrist; |

| > | nach Ausschöpfung der Taggelder; |

| > | wenn der Vater stirbt; |

| > | wenn das Kind stirbt; oder |

| > | wenn die Vaterschaft aberkannt wird. |

Höhe der Entschädigung: Das Taggeld beträgt 80% des durchschnittlichen Bruttoeinkommens vor der Geburt, max. jedoch 196.-/Tag. Für zwei Wochen Urlaub und 14 Taggelder beläuft sich der max. Gesamtbetrag somit auf 2’744.-.

Form der Entschädigung: Wird der Vaterschaftsurlaub wochenweise bezogen, so werden pro Woche 7 Taggelder ausgerichtet. Wird der Urlaub tageweise bezogen, so werden pro 5 entschädigte Tage zusätzlich 2 Taggelder ausbezahlt.

Auszahlung: die Entschädigung wird an den Arbeitgeber ausbezahlt, wenn dieser dem Mitarbeiter weiterhin den Lohn entrichtet. In allen anderen Fällen geht sie direkt an den Vater.

Auf der Vaterschaftsentschädigung sind die ordentlichen Sozialversicherungsbeiträge an die AHV/IV/EO, und bei Arbeitnehmern, an die ALV, zu leisten. Der Arbeitgeberanteil geht zulasten des EO-Fonds. Hingegen sind die BVG-Beiträge während des Vaterschaftsurlaubs vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen. Auf der Vaterschaftsentschädigung sind keine UV-Prämien zu bezahlen.

Die Fragen der praktischen Umsetzung sind noch nicht restlos geklärt. So ist z.B. die Frage noch offen, ob der Entschädigungsanspruch auch für Geburten im zweiten Halbjahr 2020 besteht, wenn die Rahmenfrist von sechs Monaten seit Geburt am 1. Januar 2021 noch nicht abgelaufen ist. Ebenfalls unklar ist, ob der Arbeitgeber lohnzahlungspflichtig wird, wenn zwar die arbeitsvertraglichen Voraussetzungen für einen Vaterschaftsurlaub nach Art. 329g E-OR erfüllt sind, nicht hingegen die sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen nach EOG. Es wird erst die Gerichtspraxis Rechtssicherheit bringen.

Koordination mit anderen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen

Art. 329b Abs. 3 lit. c E-OR sieht vor, dass einem Arbeitnehmer, der einen Vaterschaftsurlaub nach Art. 329g E-OR bezogen hat, die Ferien nicht gekürzt werden dürfen. Des Weiteren hat der Vaterschaftsurlaub auch Auswirkungen auf die Kündigungsfrist. Gemäss Art. 335c Abs. 3 E-OR wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert, wenn ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigt und der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses noch Anspruch auf Vaterschaftsurlaub hat.

Die Vaterschaftsentschädigung schliesst den Bezug folgender Taggelder aus: Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Unfallversicherung, Militärversicherung und der Entschädigung für Dienstleistende. Bestand jedoch bis zum Beginn des Anspruchs auf die Vaterschaftsentschädigung Anspruch auf ein Taggeld der Invalidenversicherung, der Krankenversicherung (KVG), der Unfallversicherung, der Militärversicherung oder der Arbeitslosenversicherung, so entspricht die Vaterschaftsentschädigung mindestens dem bisher bezogenen Taggeld (Besitzstandswahrung). Auf Krankentaggelder einer freiwilligen Taggeldversicherung, die sich auf das VVG abstützen, besteht kein Besitzstand.

Haben Sie arbeitsrechtliche Fragen zum Vaterschaftsurlaub? Dann ist unser webinar am 26.01.2021 genau das Richtige für Sie! Weitere Informationen unter 058 796 99 09 oder unter biku@centrepatronal.ch

Stellenmeldepflicht: Mehr meldepflichtige Berufsarten für das Jahr 2021

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat am 27. November 2020 die Liste der meldepflichtigen Berufsarten für das Jahr 2021 bestätigt. Aufgrund der Covid-19-Krise kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Deshalb wurde die Zahl der meldepflichtigen Berufsarten für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Für die Unterstellung von Berufsarten unter die Stellenmeldepflicht gilt als Kriterium die Arbeitslosenquote von mind. 5% in einer Berufsart. Alle Berufsarten, die 2020 meldepflichtig sind, werden auch 2021 der Meldepflicht unterstehen. Hinzu gekommen, sind hauptsächlich Berufsarten, die von der Covid-19-Krise stark betroffen waren (z.B. Gast- und Beherbergungsbranche). Die vollständige Liste für das Jahr 2021 kann auf der Website arbeit.swiss konsultiert werden.

Was unsere Kunden sagen:

3 Fragen zur Beratungsleistung

Aktuell informiert sein

Möchten Sie laufend über Neuerungen im Arbeitsrecht, Verbandsmanagement oder zu unseren praxisorientierten Weiterbildungskursen informiert werden? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter!

Marketing Erlaubnis

Centre Patronal Bern wird die Angaben, die Sie in diesem Formular machen, dazu verwenden, um Ihnen Updates und Informationen zu übermitteln. Lassen Sie uns wissen, welche Informationen Sie von uns erhalten möchten.

„*“ zeigt erforderliche Felder an